|

Главная |

Морфологическая классификация

|

из

5.00

|

Гистофизиологическое строение эпителиальной ткани

План

1. Определение эпителиальной ткани

2. Основные характеристики клеток эпителиальной ткани

3. Гистогенез эпителиальной ткани.

4. Классификация и морфологические особенности различных типов эпителия.

5. Частная гистология: эпителиальная ткань различных органов и тканей.

Эпителий, или эпителиальная ткань — слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки внутренних органов, пищевого тракта, дыхательной системы, мочеполовые пути. Кроме того, образует большинство желёз организма.

Эпителиальные ткани — это совокупность дифферонов полярно дифференцированных клеток, тесно расположенных в виде пласта на базальной мембране, на границе с внешней или внутренней средой, а также образующих большинство желёз организма.

Эпителии представляют собой пласты (реже тяжи) клеток — эпителиоцитов. Между ними почти нет межклеточного вещества, и клетки тесно связаны друг с другом с помощью различных контактов. Эпителии располагаются на базальных мембранах, отделяющих эпителиоциты от подлежащей соединительной ткани. Эпителий обладает полярностью. Два отдела клеток - базальный (лежащий в основании) и апикальный (верхушечный), - имеют разное строение. Эпителий не содержит кровеносных сосудов. Питание эпителиоцитов осуществляется диффузно через базальную мембрану со стороны подлежащей соединительной ткани. Эпителиям присуща высокая способность к регенерации. Восстановление эпителия происходит вследствие митотического деления и дифференцировки стволовых клеток

Поверхностные эпителии — это пограничные ткани, располагающиеся на поверхности тела, слизистых оболочках внутренних органов и вторичных полостей тела. Они отделяют организм и его органы от окружающей их среды и участвуют в обмене веществ между ними, осуществляя функции поглощения веществ и выделения продуктов обмена. Например, через кишечный эпителий всасываются в кровь и лимфу продукты переваривания пищи, а через почечный эпителий выделяется ряд продуктов азотистого обмена, являющихся шлаками. Кроме этих функций, покровный эпителий выполняет важную защитную функцию, предохраняя подлежащие ткани организма от различных внешних воздействий — химических, механических, инфекционных и других. Например, кожный эпителий является мощным барьером для микроорганизмов и многих ядов. Наконец, эпителий, покрывающий внутренние органы, создает условия для их подвижности, например для движения сердца при его сокращении, движения легких при вдохе и выдохе.

Железистый эпителий, образующий многие железы, осуществляет секреторную функцию, т.е. синтезирует и выделяет специфические продукты — секреты, которые используются в процессах, протекающих в организме. Например, секрет поджелудочной железы участвует в переваривании белков, жиров и углеводов в тонкой кишке; секреты эндокринных желез (гормоны) – регулируют многие процессы в организме.

Эпителии развиваются из всех трех зародышевых листков, начиная с 3—4-й недели эмбрионального развития человека. В зависимости от эмбрионального источника различают эпителии эктодермального, мезодермального и энтодермального происхождения.

Родственные виды эпителиев, развивающиеся из одного зародышевого листка, в условиях патологии могут подвергаться метаплазии, т.е. переходить из одного вида в другой, например в дыхательных путях эпителий при хронических бронхитах из однослойного реснитчатого может превратиться в многослойный плоский, который в норме характерен для ротовой полости.

Имеется пять основных особенностей эпителиев:

Эпителии представляют собой пласты (реже тяжи) клеток — эпителиоцитов. Между ними почти нет межклеточного вещества, и клетки тесно связаны друг с другом с помощью различных контактов.

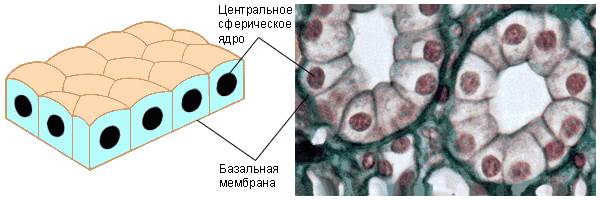

Эпителии располагаются на базальных мембранах, отделяющих эпителиоциты от подлежащей соединительной ткани.

Эпителий обладает полярностью. Два отдела клеток - базальный (лежащий в основании) и апикальный (верхушечный), - имеют разное строение.

Эпителий не содержит кровеносных сосудов. Питание эпителиоцитов осуществляется диффузно через базальную мембрану со стороны подлежащей соединительной ткани.

Эпителиям присуща высокая способность к регенерации. Восстановление эпителия происходит вследствие митотического деления и дифференцировки стволовых клеток.

Базальные мембраны образуются в результате деятельности как клеток эпителия, так и клеток подлежащей соединительной ткани. Базальная мембрана имеет толщину около 1 мкм и состоит из двух пластинок: светлой (lamina lucida) и темной (lamina densa). Светлая пластинка включает аморфное вещество, относительно бедное белками, но богатое ионами кальция. Темная пластинка имеет богатый белками аморфный матрикс, в который впаяны фибриллярные структуры (такие как коллаген IV типа), обеспечивающие механическую прочность мембраны. Гликопротеины базальной мембраны - фибронектин и ламинин - выполняют роль адгезивного субстрата, к которому прикрепляются эпителиоциты. Ионы кальция при этом обеспечивают связь между адгезивными гликопротеинами базальной мембраны и полудесмосомами эпителиоцитов.

Кроме того, гликопротеины базальных мембран индуцируют пролиферацию и дифференцировку эпителиоцитов при регенерации эпителия.

Наиболее прочно клетки эпителия связаны с базальной мембраной в области полудесмосом. Здесь от плазмолеммы эпителиоцитов через светлую пластинку к темной пластинке базальной мембраны проходят «якорные» филаменты. В этой же области, но со стороны подлежащей соединительной ткани в темную пластинку базальной мембраны вплетаются пучки «заякоривающих» фибрилл коллагена VII типа, обеспечивающих прочное прикрепление эпителиального пласта к подлежащей ткани.

Функции базальной мембраны:

механическая (закрепление эпителиоцитов),

трофическая и барьерная (избирательный транспорт веществ),

морфогенетическая (обеспечение процессов регенерации и ограничение возможности инвазивного роста эпителия).

Существуют несколько классификаций эпителиев, в основу которых положены различные признаки: происхождение, строение, функции. Из них наибольшее распространение получила морфологическая классификация, учитывающая главным образом отношение клеток к базальной мембране и их форму

Морфологическая классификация

Однослойный эпителий может быть однорядным и многорядным. У однорядного эпителия все клетки имеют одинаковую форму — плоскую, кубическую или призматическую, их ядра лежат на одном уровне, то есть в один ряд. У многорядного эпителия различают окрашиваемые гематоксилин-эозином, призматические и вставочные клетки; последние, в свою очередь, делятся по принципу отношения ядра к базальной мембране на высокие вставочные и низкие вставочные клетки.

Многослойный эпителий бывает ороговевающим, неороговевающим и переходным. Эпителий, в котором происходят процессы ороговения, связанные с дифференцировкой клеток верхних слоев в плоские роговые чешуйки, называют многослойным плоским ороговевающим. При отсутствии ороговения эпителий называется многослойным плоским неороговевающим.

Переходный эпителий выстилает органы, подверженные сильному растяжению — мочевой пузырь, мочеточники и др. При изменении объёма органа толщина и строение эпителия также изменяется.

|

из

5.00

|

Обсуждение в статье: Морфологическая классификация |

|

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы